Auch Luxemburg bleibt vom globalen Klimawandel nicht verschont. Die Auswirkungen sind sowohl meteorologisch messbar zu belegen als auch zu spüren.

Das Klima in Europa wird zukünftig vermehrt sowohl durch unregelmäßige, saisonale, wenngleich durchaus auch hohe Niederschläge, als auch durch Hitzewellen und Trockenperioden im Sommer gekennzeichnet sein.

Laut Bericht N°20/2019 25 indicateurs pour suivre le changement climatique au Luxembourg des Statec ist in den vergangenen 5 Jahren die jährliche Durchschnittstemperatur um 1,6 Grad Celsius im Vergleich zur Referenzperiode (1961 – 1990) angestiegen. Zugleich sank die jährliche Niederschlagssumme um 5,6 % im Vergleich zur gleichen Referenzperiode.

In den letzten Jahren hat die Anzahl an extremen Hitzetagen (über 30 Grad) stetig zugenommen: erst im Jahr 2015 wurde ein Rekord von 18 Hitzetagen verbucht, die in näher Zukunft wohl überboten werden.

Die Klimaprojektionen für Luxemburg zeigen, dass auch in Zukunft dieser Trend fortgesetzt wird; einen weiteren Anstieg der Minimumtemperaturen in den Wintermonaten, eine Abnahme der Niederschläge in den Sommermonaten und eine Zunahme der Winterniederschläge.

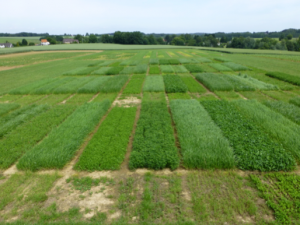

Diese Veränderungen stellen auch das Grünlandmanagement vor große Herausforderungen. Die immer häufiger auftretenden Dürreperioden prägen unsere Grünlandbestände. Dies sind keine guten Voraussetzungen für tierhaltende Betriebe, die zunehmend Probleme haben werden sichere und ausreichende Erträge im Futterbau zu erzielen. Die Futterreserven werden knapp und viehstarke Betriebe müssen Grundfutter zukaufen. Bekanntlich schießen, während einer andauernden Trockenphase, die Preise für Futtermittel in die Höhe und bringen somit das finanzielle Gleichgewicht mancher Tierzüchter in Gefahr. Auch in den nächsten Jahren wird mit erneuter Trockenheit zu rechnen sein.

Deshalb gilt es mehr denn je die Resilienz unserer Futterbausysteme gegenüber den Klimakapriolen zu verbessern, sein Gründlandmanagement zu überdenken und den sich ändernden Gegebenheiten anzupassen.

Hainaut, P., Decamps, Ch., Lambert, R., Sadok, W.

Contact : pierre.hainaut@uclouvain.be

Université catholique de Louvain

Earth and Life Institute – Agronomy

Croix du Sud 2 bte L7.05.23

1348 Louvain-la-Neuve (Belgique)

Stress Agronomy. Angewandte Forschung in ökophysiologie/agronomie unter abiotischem Stress

Mitchell, K.J., Lucanus, R. 1962. Growth of pasture species under controlled environment. New Zealand Journal of Agricultural Reasearch, 5:1-2, pp. 135-144.